অন্তরে বাহিরে - বন্দনা রায়ের কাব্যসঙ্কলন

বন্দনা রায় বিহার বাঙালি সমিতিতে পাটনার পরিচিত নাম। কয়েক বছর আগে পাটনার রামমোহন রায় সেমিনারিতে অনুষ্ঠিত বিহার বাংলা সাহিত্য সম্মেলনে ছিলেন, কবিতা পড়েছিলেন। এই বয়সেও ছুটে গেছেন নন্দন কাননে, গুরুদক্ষিণা কর্মসূচিতে অংশ নেবেন বলে।

এন আই সির প্রোফাইলে বাংলা ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি

এন আই সির প্রোফাইলে বাংলা ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি

১ নভেম্বর ১৯৫৬ মানভূম কে খণ্ডিত করে ধানবাদ ও পুরুলিয়া কে স্বতন্ত্র জেলা গঠন করা হয় । গ্রেটার বাংলার মানভূমের পুরুলিয়া কে পশ্চিম বঙ্গ ও ধানবাদ কে বিহারের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয় । অধুনা ঝাড়খণ্ডের ধানবাদের বাঙালিরা পুরুষানুক্রমে বসবাসকারী। এযাবৎ এখানকার জমির রেকর্ড বাংলা ভাষায় । ধানবাদ জেলার এন আই সির প্রোফাইলে ভাষা হিন্দি ও সাঁতালি দেখান হয়েছে । সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা বাংলা কে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে লোপাট করা হয়েছে । রাজ্যের একটি ভাষা সংগঠন, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা সমিতি, ঝাড়খন্ড, এন আই সির প্রোফাইলে বাংলা ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সরেনের কাছে দাবি করেছে।ঠিক তার পাশাপাশি ধানবাদের কর্ম সূত্রে বসবাসকারী শহর কেন্দ্রিক বাঙালি নিজেদের প্রবাসী বলছেন ।প্রবাসীর দাবি করে ওই সব লোকেরা বাংলা ভাষার দাবি কে দুর্বল করার চক্রান্ত চালাচ্ছে ,রাজ্যের বাঙালিদের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে ।

প্রতিবেদক - গৌতম চট্টোপাধ্যায়, দুমকা ।

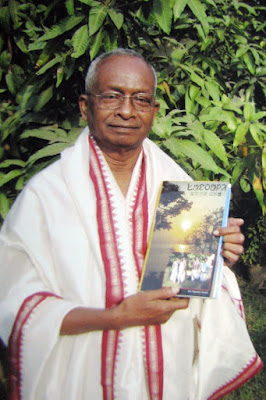

প্রয়াত: পদ্মশ্রী দিগম্বর হাঁসদা

প্রয়াত: পদ্মশ্রী দিগম্বর হাঁসদা

পদ্মশ্রী দিগম্বর হাঁসদা চিরতরে ঘুমের দেশে চলে গেলেন । তার প্রয়াণ রাজ্যের অপূরণীয় ক্ষতি, বলেছেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের দুমকা শাখার স্বামী নিত্যব্রতা নন্দ মহারাজ ।মঙ্গলবার জামসেদপুর এর করণডিহির বাড়ি তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । সংঘের দুমকা শাখার আবাসিক বিদ্যালয়ে শোকসভার আয়োজন করে স্বামী নিত্যব্রতা নন্দ মহারাজ, বুদ্ধদেব গঙ্গোপাধ্যায়, সুদীপ চক্রবর্তী, প্রশান্ত কুমার মুর্মু ,চন্দন বেসরা, জয়দেব দে, সমারেন্দ্র গাঙ্গুলি, হারেন্দ্র কুমার মাঝি, রূপলাল বাস্কি, অভিনন্দন মুর্মু, গৌরী শঙ্কর যাদব ,আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা সমিতি ,ঝাড়খণ্ডের স্টেট সেক্রেটারি গৌতম চট্টোপাধ্যায় ডিগম্বর বাবুর চিত্রে মাল্যারপন করে উনার সেবা মুলক কাজের বিশাল কর্মকান্ড কে তুলে ধরেন। কেন্দ্র সরকারের ন্যায় মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে উনি ভারতীয় সংবিধানের সাঁতালি ভাষায় অনুবাদ করেন, কম্পোজের কাজ হয়েছিল এই আশ্রমে। আশ্রমের কালিদাস মুর্মু কম্পোজ করেছেন ।২০১৭ সালে কেন্দ্র সরকার দিগম্বর বাবুকে পদ্মশ্রী উপাধিতে বিভূষিত করে । বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতির পক্ষ থেকে আয়োজিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ র অনুষ্ঠানে উনি প্রধান অতিথি রূপে অংশ নেন । ঐ অনুষ্ঠানে সমিতির পক্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষক সম্মানিত শিক্ষিকা ভারতী চট্টোপাধ্যায় মানপত্র দিয়ে সম্মানিত করেন । সমিতির সেক্রেটারি গৌতম বাবু বলেছেন উনি সাঁতাল সমাজে রবীন্দ্র ভাবনার প্রচার প্রসারের কাজ করেছেন ।

প্রতিবেদন - গৌতম চট্টোপাধ্যায়

সফর: মদন সরকার

সফর

ওড়িশা রাজ্য ঘেঁসা

সারাইকেলা জেলার ভান্ডারী সাই গ্রামে দুদিন রাত্রিবাসের অভিজ্ঞতা। জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতির

দুই দিনের সন্মেলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য এখানে আসা।

এই গ্রামে কুর্মি

মাহাত, নাপিত, আচার্য, হো, কড়া, তাঁতী, লোহার, ইত্যাদি জাতি - সম্প্রদায়ের লোকেদের

বসবাস। এনাদের সকলের বোল চালের ভাষা ওড়িয়া

ও বাংলা। মাহাত ও আদিবাসীদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান বাংলা ভাষাতে হয় বাকিদের মধ্যে

ওড়িয়া’তে। ঝাড়খণ্ড আলাদা রাজ্য হওয়ার আগে এই সব অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের স্কুলে মুখ্যতঃ ওড়িয়া

ও কিছু কিছু জায়গায় বাংলা ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু

দুঃখের বিষয় আজ এখানকার সব স্কুল হিন্দিভাষী

স্কুলে রূপান্তরিত। এর জন্য দায়ী স্থানীয় লোকেদের উদাসীনতা ও তার সাথে সাথে শিক্ষার দায়ভার প্রশাসকদের হাতে (যারা প্রায় সকলেই

অ - ঝাড়খখন্ডী ও হিন্দি প্রান্তের বাসিন্দা) তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা।

ওড়িয়া ভাষার নিধন

নিশ্চিত জেনে ওড়িশা সরকার সংজ্ঞান নিয়ে এখানকার স্কুলগুলিতে মাসিক 6000 টাকা বেতনে

একটি করে ওড়িয়া ভাষার শিক্ষক নিযুক্তি করেছে (গ্রামের বাসিন্দা পূর্ব সরপঞ্চ রাজা

রাম মাহাতোর রিপোর্ট অনুসারে)। কিন্তু এমন কোনো উদ্যোগ বাংলা ভাষা বাঁচাতে পশ্চিমবঙ্গ

সরকার আজ অব্দি নেয়নি। যার ফলে আজ পশ্চিম বাংলা লাগোয়া ঝাড়খণ্ড ও বিহার রাজ্যের

জেলাগুলো সহ স্বয়ং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকেও বাংলা বিতাড়িত হওয়ার মুখে।

আরোও জানাই যে এই

সব অঞ্চলের মানুষ ধর্ম প্রিয়। ওড়িয়া ভাষাভাষী লোকেদের বাড়িতেও কিন্তু বাংলা ভাষায়

লেখা ধর্ম গ্রন্থ (যেমন রামায়ন, মহাভারত,

বেদ, পুরান, ইত্যাদি) এখনও প্রিয়। তাদের সেই ধর্ম প্রিয়তাকে স্থানীয় বিত্তবান বা

ধনিকসম্প্রদায় ও তাদের বিত্ত - পোশিত রাজনীতিবিদেরা মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসী লোকেদের

বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে তাদের কাছে নিয়ে গদি দখল করতে মেতে আছে। জনগণও দিশা হারা হয়ে,

না বুঝেই তাদের চক্রান্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

এই অঞ্চলের লোকেদের মাতৃভাষা (বাংলা ও উড়িয়া)

কে বাঁচাবার জন্য আজ এখানে না কোনো পার্টি আছে আর না কোনো সামাজিক সংগঠন।

এখানকার সকল স্কুল

কলেজে আগেকার মত আবার করে মাতৃভাষার মাধ্যমে

পড়াশুনা করার ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার জন্য

স্থানীয় জনগণদেরকে বোঝানোর ও ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ভারত জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতি

সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নিয়েছে। এই ঐতিহাসিক কাজে

সকল শুভাকাঙ্ক্ষী লোকজনের কাছ থেকে যথাসম্ভব সহযোগিতা কামনা করি।

রক্তদান: আকাশ কুমার দাস

বিহার বাঙালি সমিতির সদস্য আকাশ কুমার দাস বিশাম্বর চৌক ,লাল গঞ্জ,পুনিয়া -থেলেসিমিয়া গ্রস্থ রাজেশ কুমার- সিফাহি টোলা, পূর্ণিয়ার ফেসবুক কমেন্টে o+ রক্ত দিয়ে সহযোগিতা করল আকাশ কুমার দাস কে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং ব্রজেশ কুমারের স্বাস্থ্য কামনা করি।

রক্তদান: বিহার বাঙালি সমিতি, পূর্ণিয়া শাখা

বানেলি পার্টি, বীরপুর, জেলা সুপোল:- নিবাসী নয়ন দাস কে এক ইউনিট রক্ত বাঙালি সমিতির তরফ থেকে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে , নয়ন দাসের সুস্থ কামনা করি।

প্রতিবেদন - নারায়ণ চন্দ্র দাস

ফেলুদা = এক বিরল ব্যক্তিত্ব: প্রসেনজিৎ দত্ত

ফেলুদা = এক বিরল ব্যক্তিত্ব

// প্রসেনজিৎ দত্ত //

আলোর উৎসবে

হঠাৎ এল অন্ধকার,

মহাপ্রস্থানের পথে

বাঙালির রাজকুমার।

বুকের কপাট উত্তাল হল

ঠিক দুপুরবেলা,

খেলবে না কেউ শব্দ নিয়ে

চৌখুপি ঘরে এক্কাদোক্কা খেলা।

বিষন্ন ছাপ, পড়ে থাকে

জলস্মৃতি,

অরণ্যে নয় কাটাও তুমি

স্বর্গে দিনরাত্রি।

রূপোলী পর্দা,মঞ্চ কিংবা

কানে বাজবে না তোমার সুখপাঠ্য,

বাঙালিকে তুমি আজীবন দিলে,

সৃষ্টিশীল দেবভোগ্য।

আচরণে ,ব্যবহারে, কথাবার্তায়

পুরোদস্তুর ক্লাসিক,

মেধায় মননে মার্জিত তুমি

ছিলে অতি রোমান্টিক।

মৃত্যুর অভিঘাত প্রচন্ড

বাড়িয়ে দেয় অস্তিত্ব ,

বিশেষত মানুষটা যদি হন

ফেলুদার মত এক বিরল ব্যক্তিত্ব।

বিজয়া সম্মেলনী: বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লী

সুধী,

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লী প্রতিবছর শারদোৎসব শেষে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের নিয়ে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করে থাকে।

এই উৎসবের মাধ্যমে আমরা মানুষে মানুষে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের চেষ্টা করি। একে অপরের সঙ্গে মিলিত আনন্দকে ভাগ করে নিয়ে খুশিতে মেতে উঠি। জীবন দেবতার আশীর্বাদ নিয়ে আগামী বছরের জন্য আবার নতুন উদ্যমে পথচলা শুরু করি। বর্তমানে দিল্লীর করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও সংক্রমণ বেশ কিছু জায়গায় বাড়ছে। আবার সুস্থতার হার যথেষ্ট সংখ্যক বেড়েছে।

এমতাবস্থায় মানুষের মধ্যে অহেতুক ভয় না ছড়ায় তার জন্য আমরা সাবধানতার সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

ঘরবন্দী মানুষকে বাইরের পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার সাহস জোগাতে আমাদের এই প্রয়াস।

সেই অনুযায়ী আগামী ২১শে নভেম্বর ২০২০, শনিবার সন্ধ্যা ৬:০০টায় মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহকে সম্পূর্ণ স্যানিটাইজ করে যথাবিহিত নিয়ম মেনে এবছর বিজয়া সম্মেলনীর আয়োজন করা হচ্ছে।সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য, সঙ্গীত, আবৃত্তির আয়োজন করা হয়েছে।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ও অন্যান্য ডিসইনফেকশনের সুব্যবস্থা থাকবে। তবুও আপনারা নিজের কাছে এই ব্যবস্থা রাখবেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের নির্দেশ অনুসারে আমরা একশো জন সদস্যকে এই অনুষ্ঠানে সামিল করতে পারবো।

আপনাদের সকলের সহযোগিতায় এই প্রয়াস সফল হোক এই কামনা করি।

মাস্ক মাস্ট।

তপন সেনগুপ্ত

সাধারণ সম্পাদক

প্রয়াত হলেন বাংলা ও বাঙালির গর্ব কিংবদন্তী অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়: বেঙ্গল এসোসিয়েশান দিল্লি

* *প্রয়াত হলেন বাংলা ও বাঙালির গর্ব কিংবদন্তী অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় *

শেষ হয়ে গেল চল্লিশ দিনের লড়াই। প্রয়াত হলেন বাংলা চলচ্চিত্র জগতের কিংবদন্তি অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

আর হয়তো দেখা যাবে না তাঁর ভুবন ভুলানো হাসি , শোনা যাবে না তাঁর বলিষ্ঠ কন্ঠস্বর।

তবে বাঙালি তাঁর জীবন থেকে , তাঁর চলচ্চিত্র থেকে শিক্ষা নিক।

সমস্ত জাতির কিংবদন্তী অভিনেতা অর্থের দিক দিয়ে হয়তো প্রভূত সম্পত্তির মালিক , বাঙালি কেন পারল না সৌমিত্র বাবুকে সেই জায়গাটা দিতে ?

কেন আমরা বাংলা চলচ্চিত্র আরো বেশি করে দেখব না , চর্চা করব না , কেন সৌমিত্র বাবুর মত কিংবদন্তিরা অর্থের দিক দিয়ে অন্য জাতির অভিনেতাদের সমতুল্য জায়গায় থাকবেন না ?

বোধহয় আত্মসমালোচনার জায়গা রয়েছে।

তবে বাঙালিকে লড়াইয়ের মন্ত্রটা মনে রাখতে হবে - " ফাইট কোনি ফাইট "।

ঐক্য বাংলা পরিবারের তরফ থেকে সৌমিত্র বাবুর বিনম্র শ্রদ্ধা রইল।

তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

🌹🌹🙏🙏🌹🌹

বেঙ্গল এসোসিয়েশান দিল্লি

বিদ্যাসাগর ও আজকের পরিবেশ ভাবনা: ড. কালীপদ প্রধান

বিদ্যাসাগর ও আজকের পরিবেশ ভাবনা

ড. কালীপদ প্রধান

ছোট্ট একটি ঘটনা দিয়ে এ আলোচনা আরম্ভ করা যাক। এক সময় বিদ্যাসাগরের ঠাকুমা বীরসিংহে একটি অশ্বত্থ গাছ লাগিয়েছিলেন। ঠাকুমা মারা গেলেন। অশ্বত্থ গাছটি বড় হয়ে বেঁচে রইল। সেজো ভাই শম্ভুচন্দ্রকে মাঝে-মাঝে ঐ অশ্বত্থ গাছটিকে দেখা-শোনা করতে ও বৈশাখ মাসে অশ্বত্থমূলে প্রত্যেকদিন জল দিতে বলতেন। বিদ্যাসাগরই নবকুমারকে টাকা-পয়সা খরচ করে মেডিক্যাল কলেজে পড়িয়েছেন। নবকুমার এখন নাড়াজোল রাজবাড়ির ডাক্তার। সে একবার রাজবাড়ির হাতিতে এসে তাকে দিয়ে অশ্বত্থের ডাল ভাঙিয়েছে। নবকুমার এখন করাতি নিয়ে এসে গাছটা সমূলে কেটে ফেলার বন্দোবস্ত করছে। করাতিদের তাড়িয়ে দিয়ে নবকুমারকে বাড়িতে ডেকে এনে শম্ভুচন্দ্র খানিক গালমন্দ করলেন। নবকুমার এখন মৃত। তার বউ ইতিমধ্যে বিশেষ উদ্দেশ্যে অশ্বত্থ গাছটির চারদিকে ইতিমধ্যে ফণিমনসা, বাঁশ, তেঁতুল ও বাবলার বেড়া লাগিয়েছে। শম্ভুচন্দ্র নবকুমারের বৌকে ডেকে বেড়া খুলে নিতে বললেন। অনেক তর্কাতর্কির পর বেড়া খুলে নিলে নিজেদের খরচে শম্ভুচন্দ্র অশ্বত্থতলা পরিষ্কার করিয়ে নেন। ঘাটাল ফৌজদারী আদালতে নবকুমারের বউ নালিশ করে হেরে গিয়ে বাধ্য হয়ে কলকাতায় এসে গাছটি তাকে দেওয়ার জন্য বিদ্যাসাগরকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। বিদ্যাসাগর গাছটি তাকে দিতে রাজি হলেন না, উল্টে তার কৃতকর্মের জন্য যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করলেন। এবার নবকুমারের জামাই আদালতে পুনরায় নালিশ দায়ের করলেন।

‘কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগরকে সব খবর বললেন শম্ভুচন্দ্র। বললেন – আমি আর মোকদ্দমায় থাকতে চাই না। অনেকে বলেন, ঠাকুরমা প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর হল স্বর্গে গেছেন, তাঁর অশ্বত্থ গাছ নিয়ে এত হাঙ্গামার দরকার কি। কেউ-কেউ বলেন, অশ্বত্থ গাছটি ছেড়ে দাও, সামান্য একটা অশ্বত্থ গাছের জন্য এত টাকা-পয়সা খরচ করা কেন। দূর হোক, গাছটা ছেড়ে দিই, এসব হাঙ্গামায় আমি থাকতে চাই না।

বিদ্যাসাগর রাগ করে বললেন – তুই মর। তাহলে আমি বরং লাঠি হাতে করে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ওই গাছ রক্ষা করব।’ বিদ্যাসাগরের নানান কালজয়ী কীর্ত্তির মধ্যে এ ছোট্ট ঘটনাটি অনেকের কাছে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হতে পারে। তবে আজকের পরিবেশের বিভিন্ন ইতিহাস ও আবহাওয়া-জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান চর্চার প্রেক্ষিতে এ ঘটনাটি ইঙ্গিতধর্মী ও তাৎপর্যপূর্ণ কিনা ভেবে দেখা দরকার। পরে কলকাতার বাদুড় বাগান, কলেজ স্ট্রীট অঞ্চল ও কার্মাটাড়ে স্বাস্থ্য, কৃষি ও বাগানচর্চার উদ্যোগ আর বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ-বান্ধব গাছ লাগানোর ভাবনা এ প্রসঙ্গে স্মরণে আনা যেতে পারে। গাছের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে আজ থেকে কত আগে বিদ্যাসাগর গ্রামের এ বিশাল গাছকে রক্ষা করার কথা ভাবছিলেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। প্রবল বিরোধিতার মুখে দাঁড়িয়ে ওই গাছ রক্ষা করার দৃঢ় সংকল্প গ্রামের সামগ্রিক পরিবেশ রক্ষারই হয়ত নামান্তর ছিল। অতি স্নেহশীল ঠাকুমার প্রতি প্রথিতযশা এক নাতির উদগ্র-শ্রদ্ধা ও প্রবল ভক্তির ঐতিহ্যমণ্ডিত গতানুগতিকতার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে দেখা বোধ হয় শুধু সঠিক হবে না। দেশের সমাজ জীবনে বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক জীবনবোধের প্রাণপ্রদীপ। প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার নিরিখে আধুনিকবোধে আদর্শায়িত, সংকেতধর্মী এ কর্মকাণ্ডকে গভীর অনুধ্যানে এনে ক্রম-অন্বেষণের পথে হাঁটা যেতে পারে। মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার কাজ তাঁর পরিবেশ ভাবনারই ফসল। তাঁর সময়ে স্বল্প মূল্যে উৎকৃষ্ট ওষুধ দিয়ে সাধারণ মানুষের চিকিৎসার কথা তিনিই প্রথম ভাবেন। তাই তিনি সুচিকিৎসক হতে পেরেছিলেন। কলকাতায় ডাক্তার বেরিনি সাহেব হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় অকৃতকার্য হলে বৌবাজারের বাবু রাজেন্দ্র দত্ত বিদ্যাসাগরের পরামর্শে বেরিনি সাহেবের কাছে শিখে এলাকায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ব্যাপক সাফল্য পান। বিদ্যাসাগর, রাজকৃষ্ণবাবুর মত অনেকে ঐ চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করেন। বিদ্যাসাগরও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিখে চিকিৎসার কাজ আরম্ভ করেন। বীরসিংহে দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে মেজোভাই দীনবন্ধু ন্যায়রত্নকে দিয়ে চিকিৎসার কাজ করান। প্রখ্যাত এলোপ্যাথ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে এ চিকিৎসায় উৎসাহিত করেন। এ চিকিৎসা শিখে দেশের বিভিন্ন জায়গায় অনেকে চিকিৎসা করে সাফল্যও পান। ১৮৭৭ থেকে প্রতিবছর বিদ্যাসাগর বিলেতের থ্যাকার কোম্পানী থেকে দু’শ টাকার ওষুধ ও বই কিনে বিনামূল্যে অনেকের মধ্যে বিতরণ করতেন। বিদ্যাসাগরের সুচিকিৎসায় বিশেষ করে কলকাতার কলেজ স্ট্রীট অঞ্চল, বীরসিংহ ও সর্বোপরি কার্মাটাঁড়ের গরীব, সরলমতি সাঁওতালেরা খুবই উপকৃত হতেন।

বিদ্যাসাগরের সময়ে সাধারণ মানুষ কলেরা, ম্যালেরিয়া, যক্ষা, উদরাময়, হুপিংকাশি প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগতেন। তাঁর সময়ের আগে ও পরে স্প্যানিশ ফ্লু ও প্লেগ দেখা গেছে। জলবায়ু-আবহাওয়া সংক্রান্ত পরিবেশগত বিভিন্নতার কারণে এ সব রোগের প্রার্দুভাব জন-জীবনকে প্রতিনিয়ত ব্যতিব্যস্ত করে রাখত। স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় অনেকের মত বিদ্যাসাগরও বর্ধমান, ফরাসডাঙা, চন্দননগরে গঙ্গার ধারে ঘর ভাড়া করে থাকতেন মাঝে-মধ্যে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ম্যালেরিয়া, কলেরায় আক্রান্ত মানুষদের তিনি নিজ হাতে সেবা করতেন। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় প্রায় প্রতিবছর অতিবৃষ্টির কারণে বন্যা হোত। অনাবৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষও হতে দেখা গেছে। ১৮৬৬-তে উড়িষ্যা ও বাংলায় দুর্ভিক্ষের মত মহামারীর কথা স্মরণে আনা যেতে পারে। এর ফলে, বিদ্যাসাগর নিরন্ন মানুষের দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্য কলেজ স্কোয়ার ও বীরসিংহে তাঁর সাধ্যমত অন্নসত্র খোলেন। বিদ্যাসাগরের সময়ে সামগ্রিকভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের অনুকূলে ছিল না। কার্মাটাঁড়ে পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার কাজ,

কৃষিসংক্রান্ত দৈনন্দিন কাজ ও বাগান করার মাধ্যমে Eco-friendly পরিবেশ তৈরীর চেষ্টা নিরন্তর করতেন। এটা ঠিক, সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত মিহিজাম, মধুপুর, গিরিডি, বৈদ্যনাথধাম, দেওঘর, শিমুলতলা, ঝাঝা প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর এলাকার মতই কার্মাটাঁড়ও একটি মনোরম স্বাস্থ্যকর স্থান। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ‘পশ্চিমে’ হাওয়া বদলের জায়গা। ছোট বড় ধূসর মাঠ, চারপাশে ছোটবড় গাছপালা, কোথাও জঙ্গল, অনুর্বর, অনাবাদী, জমি, জলা জায়গা, আবার কোথাও ছোট ছোট মাটির ঢিবি বা টিলা। উপরন্তু হজমকারক পানীয় জল, এসব স্থানে বহু মানুষকে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য টেনে আনতো। এসব সত্ত্বেও বন্যার জল এসব এলাকায় জমে থাকত। চাষাবাদের প্রচুর ক্ষতি হোত। একমাত্র কার্মাটাঁড়ে জল জমত না । কার্মাটাঁড় শব্দের অর্থ হলো করমা নামে একজন সাঁওতাল মাঝির উঁচু জায়গা, যা কিনা বন্যায় ভেসে বা ডুবে যায় না। মধুপুর ও জামতাড়ার মাঝে শ্যামল পরিবেশ ও সহজ সরল আদিবাসীদের বাসভূমি কার্মাটাঁড়ে তিনি একটি বাসগৃহ সহ বিশাল বাগান ক্রয় করে তার নাম দেন নন্দন কানন। বিদ্যাসাগর এখানে মিহিজাম থেকে ঝাঝা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে ওষুধ দিয়ে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা করতেন – বিশেষ করে, সাঁওতালদের দু’হাত ভরে দিতেন বিদ্যাসাগর। ওষুধ-বিষুধ, কাপড়-চোপড়, চাল-ডাল, থালা-গেলাস, ঘটি-বাটি – যে যা চাইত তাই দিতেন তিনি।

‘‘দীর্ঘকাল ধরিয়া লোকেরা প্রবঞ্চনা, প্রতারনা, মিথ্যাচরণ প্রভৃতি দেখিয়া মানুষের আচরণের প্রতি তাঁহার (বিদ্যাসাগর) এক প্রকার বিজাতীয় ঘৃণার সঞ্চার হইয়াছিল। একদিকে প্রেমিকহৃদয় বিদ্যাসাগর মহাশয় মানবের প্রতি মহাপ্রেমে অনুপ্রাণিত, অপরদিকে মানুষের আচরণে ভগ্নহৃদয় ও বিশ্বাসবিহীন।....’২ জীবনের শেষ সতের-আঠারো বছর ধরে প্রকৃতির সন্তান কার্মাটাঁড়ের সাঁওতাল, আদিবাসী-বনবাসীদের মধ্যে কাটানো, তাদের নিরন্তর চিকিৎসা করা, অনুর্বর জমিকে চাষযোগ্য জমিতে রূপান্তর করার কাজে স্বনির্ভর করে তোলা, ঐ সব অঞ্চলের বহু অনাবাদী জমিতে ফসল ফলানোর উপযোগী উৎপাদনক্ষম খেতে পরিণত করা, কলকাতা থেকে উৎকৃষ্ট বীজ এনে চাষীদের হাতে তুলে দেওয়া -এসবই ছিল তাঁর দৈনন্দিন কাজ। ‘এই উপবন শোভিত নির্জন বাসভবন অতিরমণীয়। ...সে উদ্যানের অনেক বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ও কুসুমকুঞ্জ তাঁহার স্বহস্ত রোপিত। ... সেই উদ্যানের প্রীতিপূর্ণ নিস্তব্ধতা এখনও পরম আনন্দের আশ্রয়স্থল।’৩ উদ্যানশিল্পী হিসেবে ‘নন্দনকানন’কে ফল, ফুলের গাছ দিয়ে সযত্নে সাজিয়ে তোলা, শাকসব্জির চাষ করা, আম, জাম, বেল প্রভৃতি গাছ লাগিয়ে মনোরম পরিবেশ তৈরী করা – এ সবই পরিবেশ সংশ্লিষ্ট কাজ আর সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতির সতত প্রয়াস। তাঁর কৃষিভাবনা পরিবেশ ভাবনারই নামান্তর।

তবে একথা ঠিক যে, মানুষ ও তার সমাজিক পরিবেশকে নিয়ে তিনি যতখানি চিন্তাভাবনা করতেন, সামাজিক অবস্থা নিয়ে যেভাবে কাজকর্ম করতেন, ঠিক ততটা পরিবেশ নিয়ে চর্চা বা ভাববার সময় বা সুযোগ হয়তো পাননি। পরিবেশ ভাবনার ঊষাকালে এর থেকে বেশি প্রত্যাশা করা যায় না। তাঁর সময়ে দুর্ভিক্ষ, মহামারি, বন্যা-খরার মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা গেলেও এখনকার মত পরিবেশের চরম বিপদ দেখা যায়নি। আজকের মত ঘনঘন আবহাওয়া-জলবায়ুর পরিবর্ত্তন, ঝড়ঝঞ্ঝা, অগ্ন্যুৎপাত – শস্যহানি একদিকে আবার অন্যদিকে হিমালয় ও অন্যান্য পাহাড়ের বরফ গলে যাওয়া, মেরু অঞ্চলের বরফগলন – সমুদ্রের অ্যাসিড বৃষ্টি ও জল বেড়ে যাওয়া আর বিশ্বায়ণ-বিশ্ব উষ্ণায়ণ– অস্ট্রেলিয়ার দীর্ঘ খরার মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটার কোন কারণ তখনও ছিল না। তাঁর সময়েও আধুনিকতার অবশ্য নানান জটিল সমস্যা ছিল। তিনি মানুষকে নিয়ে যতটা ভেবেছেন, প্রকৃতি-পরিবেশ আর না-মানুষকে নিয়ে ভাবার সুযোগ বা প্রয়োজনীয়তা হয়ত তখন ততটা ছিল না। তবে নিজের এলাকায় পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নে তিনি অনেক কাজ করেন। তাঁর বহুমুখী কাজের মাধ্যমে হয়তো পরোক্ষভাবে পরিবেশ ভাবনাও ক্রিয়াশীল ছিল। ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে আধুনিক মানুষ ও সমাজ তৈরী করার কাজে তিনি ছিলেন উৎসর্গীকৃত প্রাণ। বর্তমানে করোনা ভাইরাসের ব্যাপক ধাক্কায় আমাদের দেশের জনজীবন সহ বিশ্বের মানুষ বিভ্রান্ত ও আতংকিত। মানুষের তৈরী এ ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিশ্বপ্রকৃতির নাভিশ্বাস উঠছে। এর ফলে মানুষের শরীরে আসছে নতুন নতুন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া। ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া হাত পা নতুনভাবে ছড়াচ্ছে এখন। প্রতিরোধের চেষ্টা অব্যাহত।

দুঃসময়ের সাথে ঐকান্তিক লড়াই লড়তে হচ্ছে এখন আমাদের। মাথার উপরে বিদেশী শাসক নেই। বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি চিকিৎসা ব্যবস্থায় দারুণ সাফাল্য। তবুও অতিমারীর নির্মম চরিত্রের ফলে মানুষের স্বাভাবিক মনুষ্যত্বও হারিয়ে যাচ্ছে কিছুদিন আগে পর্যন্তও করোনা আক্রান্তকে বাড়ী ফিরতে দেওয়া হচ্ছিল না। বিধি মেনে দাহ পর্যন্ত করতে দেওয়া এখনও দেওয়া হচ্ছে না। চিকিৎসক-নার্সকে পাড়া ছাড়া করা হচ্ছে। মুমূর্ষুকে অ্যাম্বুলেন্স থেকে ফেলে দেওয়ার ঘটনাও ঘটছে। একঘরে করা হচ্ছে আক্রান্ত ও তার পরিবারকে। ফুটপাতে পড়ে থাকা রোগীকে কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। উন্নত বিজ্ঞান প্রযুক্তির ডানায় ভর করা গুজব, আতঙ্ক ও কুসংস্কার এ সময়েও তাদের হাত পা ছড়াচ্ছে। যদিও অচিরে এর পরিসমাপ্তি ঘটতে চলেছে। এ প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগর ও তাঁর পরে অনেক বিজ্ঞান-সমাজসাধকদের মানুষের প্রতি অবিস্মরণীয় সেবার প্রাসঙ্গিকতা শ্রদ্ধার সাথে এ প্রসঙ্গে চর্চা নিরন্তন করলে বোধহয় অতুক্তি হয় না। গত সতের শতাব্দী থেকে উন্নয়ন ও আধুনিকতার সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। বিগত দেড়শো বছর ধরে গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রের নির্মাণ। পুঁজিবাদের বিবিধ পর্যায়ের গঠন পার হয়ে আজকের সময়। শুধু পরিবেশের এ বিপদ বর্তমান-সর্বস্ব দিয়ে বুঝলে শুধু হবে না। মানুষকে সর্বদা পরিবর্ত্তনশীলতার মধ্যে ফেলে ভাবা প্রয়োজন। মানুষের সাথে প্রাণিজগতের হিসেবের মধ্যে আনতে হবে অনুজীব, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, মাইক্রোবদের কথাও। জীবমণ্ডলের কথাও ভাবতে হবে। মাটির নীচে তিন কিলোমিটার ও মাটির উপরে দশ কিলোমিটারের ভিতর প্রাণ থাকে। এখন শুধু মানুষের অধিকারের কথা নয়, না - মানুষের কথাও ভাবতে হবে। সভ্যতা-মানুষ-বিজ্ঞানের জয়যাত্রা মানে শুধু প্রকৃতিকে জয় করা নয়। নদীকে বাঁধ দিয়ে সেচ, গাছ কেটে নগরায়ণ দিয়ে আর প্রকৃতি ও সংস্কৃতিকে আলাদা করে উন্নয়ন অসম্ভব। ঊনিশ শতকের সাতের দশক থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত ইউরোপ উন্নয়ন চেয়েছিল। সেই আত্মবিশ্বাসে আঘাত আনে দুটি বিশ্বযুদ্ধ। তারপর থেকে চলছে বর্তমান-সর্বস্ব এই সময়। তার সাথে রয়েছে প্রবল জনবিস্ফোরণ। প্রযুক্তির বিস্ফোরণ। এর থেকে তৃতীয় বিশ্বের অবস্থাও আলাদা নয়। প্রকৃতি-জীবজগৎ সাধারণ মানুষের ভালো থাকার স্বার্থে নতুনভাবে ভাবা দরকার।

প্রকৃতির প্রতিশোধ। প্রকৃতির সমস্যা আর পরিবেশগত বিপদ বিদ্যাসাগরের কাল থেকে আজকের সময়ে এক স্বাভাবিক ও নিরন্তর উৎসারণ। কবিগুরুর মধ্যে প্রকৃতি নিয়ে যে উপলব্ধি ছিল প্রত্যক্ষভাবে, সে ভাবনা বিদ্যাসাগরের মধ্যে না দেখলেও নির্দিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরি, রক্ষা ও অক্ষুন্ন রাখার মত তাঁর ছোট ছোট কাজগুলো ছিল যথেষ্ট সুদূরপ্রসারী ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী। বাস্তব এটা যে, মানুষের বেড়ে যাওয়া সীমাহীন লোভ, দুর্নীতি ক্ষমতালিপসা আর অবিমৃষ্যকারিতার স্বাভাবিক ফল আজকের বহুমাত্রিক প্রাকৃতিক দূষণ। প্রকৃতিকে লুন্ঠনের অবাধ মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত করেছে একশ্রেণির রক্তচোষা শিকারির দল – ‘নখ যাদের তীক্ষ্ন ...নেকড়ের চেয়ে/...গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।/সভ্যের বর্বর লোভ/নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।’৪ এক সময় মানুষ ছিল অরণ্যচারী, প্রকৃতিরই অংশ। কালক্রমে অরণ্য-প্রকৃতি থেকে বেরিয়ে এসে নিজের মুনাফার সাথে অরণ্য বিনাশ, প্রকৃতিকে নষ্টের মাধ্যমে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনল। শান্তিনিকেতনে কবিগুরু তাঁর সৃষ্টি ও কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন ও প্রাণ রক্ষার ক্ষেত্রে গাছের অবদান সম্পর্কে আমাদের নিরন্তর অবহিত করেছেন। ১৯২৮-এ ও পরে বৃক্ষরোপন, হলকর্ষন প্রভৃতি কর্মসূচীর প্রবর্তন করেন। বৈদিক স্তোত্রের ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেন – ... The life on earth began with the trees : ‘যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং/প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্’। বৃক্ষস্তোত্র-এ তিনি লেখেন – O tree you have gifted man the strength that you

gathered, by drinking rays of the sun for centuries of its diurnal motion.’৫ জ্ঞানতপস্বী

প্রাচীনকালের ঋষিদের মত মানুষ ও জীবজগতের কাছে গাছ ও পরিবেশের গুরুত্ব প্রথম রবীন্দ্রনাথ

সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন।

আলোচনার উপান্তে আমি কবিগুরুর ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ নাট্যকাব্যটির কথা বলার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। ‘‘এই কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া, প্রকৃতির উপর জয়ী হইয়া, একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনই পাই তখনই যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি, সীমার মধ্যেও সীমা নাই।’’৬ এখানকার জীবননাট্য চরিতের নায়ক গৃহীসন্ন্যাসী বিদ্যাসাগর মশায়। তিনি তাঁর সারাজীবনের কর্মযজ্ঞের ভূমি কলকাতা-বীরসিংহের সমস্ত স্নেহ ও মায়ার বন্ধন ত্যাগ করে একান্ত বিশুদ্ধভাবে প্রকৃতিবেষ্টিত মনোরম পরিবেশে গরীব, সরলমতি সাঁওতালদের টানে তাঁদের কাছে ভালবেসে জীবন কাটাতে চেয়েছিলেন। ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে কর্মাটাড়েঁর মতন শান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর সমাহিত পরিবেশকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। সদা কর্মচঞ্চল, ব্যস্তজীবন এড়িয়ে সমস্ত পরিচিত মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে প্রকৃতির কোলে থেকে একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন কিনা জানিনা, তবে কার্মাটাঁড়ে

আসার পরেও তার কর্তব্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতাজনিত হাতছানির প্রলোভনে একদা

পরিত্যক্ত সংসারে কলকাতায় বারে বারে তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছিল। আবার কার্মাটাডেঁও তিনি থেকে কাজ করেছেন। শুধু একবারমাত্র তিনবছর ধরে একাদিক্রমে কার্মাটাঁড়ে থেকেছেন। পরিবেশ

রক্ষার প্রশ্নে ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা, ছোট

ছোট দুঃখ কথাকে সাথে নিয়ে কার্মাটাঁড়ে সহজ সরল মানুষদের সাথে তাঁর কাজগুলো বৃহতেরই

ইঙ্গিত বহন করে। হয়তো তিনি মনে করতেন, এসব ক্ষুদ্রকে নিয়েই

বৃহৎ, সীমাকে নিয়েই অসীমের স্বাদ গ্রহণ করতে। প্রেমকে নিয়েই মুক্তি পেয়েছেন। প্রেমের আলোয় চোখ মেলেই সীমার

মাঝে সীমাহীনতাকেই হয়তো উপলব্ধি করেছেন – The Joy of attaining

the infinite within

the finite – তাঁর এ উপলব্ধি বিবিধ সমস্যার মাঝেও আধুনিকতার পথিকৃৎ হিসেবে

তাঁকে উন্নীত করেছে ।(১৩.১১.২০)

তথ্যসূত্র :

১) শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত, কলকাতা, ১৮৯১, পৃ.

২৩৩-৩৬।

২) চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৩৭৪

৩) তদেব

৪) কবিগুরু, আফ্রিকা।

৫) Selected Essays, Kabiguru, Mohit K. Ray

(ed.), Atlantic, New Delhi.

৬) কবিগুরু, জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী, শ্রাবণ, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫০০

৭) কার্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগর, ড. প্রশান্তকুমার মল্লিক, বারাসাত, কলকাতা, ২০১৭

৮) বিদ্যাসগার : সমাজ ও বিজ্ঞান ভাবনা, শঙ্কর চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, কলকাতা, ২০১৫

৯) করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, ইন্দ্রমিত্র, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৯

১০) Monthly Bulletin, April 2020 – The

Asiatic Society, Kolkata

১১) দীপেশ চক্রবর্তী, ইতিহাসের জনজীবন ও অন্যান্য প্রবন্ধ, আনন্দ, কলকাতা, ২০১১

আজীবন সদস্য, দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা – জাহালদা, 721443, পশ্চিম মেদিনীপুর, মোঃ- 9474716022

-

(১) আজ আমার রিক দাদাভাইয়ের বিয়ে। সারাবাড়িটা যেন আলোর রোশনাইয়ে সেজে উঠেছে। সবাই আজ কত খুশি! নতুন বৌমণি ঘরে আসবে বলে কথা। আমার দাদাভাইটাকেও...

-

অবুঝ মন *** কলমে ---- শঙ্খ শুভ্র চক্রবর্তী শান্ত আমার হূদয় আজি ,ক্লান্তী আমার চোখে , আঁধার এসে কখন যেন ভীড় করেছে মনে | কালো রাতের সিঁড়ি ব...